Pedro Silveira

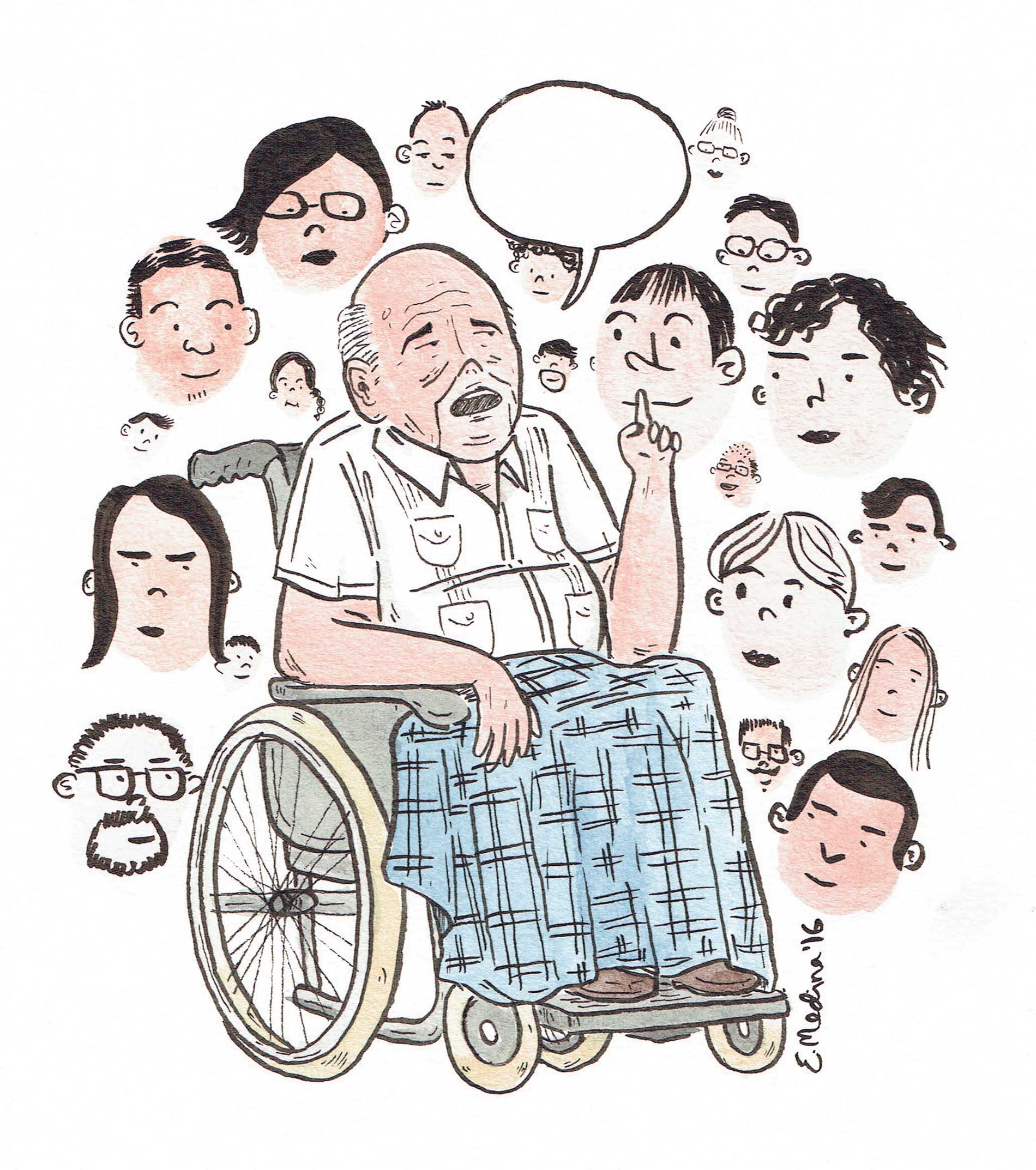

Ilustración: Ernesto Medina

La Jornada Maya

Martes 20 de septiembre, 2016

[b]Ídolos[/b]

[i](o de cómo se forma una realeza regional)[/i]

Cuánto tiempo ha pasado desde el día en que se rubricó la gloria de R. en la casa imperial; desde aquella mañana cuando, encumbrado dentro del avión que había conseguido a cambio de la punta de alguna isla, miró hacia abajo: la arena brillaba como oro y las olas acariciaban lentamente la costa; al bajar lo recibió una fiesta y, esa misma noche, mientras aplastaba una y otra vez el vientre de su mujer contra el muro del balcón que daba a la bahía, le susurró al oído: este lugar es nuestro.

Vaya que los años habían surtido efecto. El lugar ya no era el pueblo caminado de punta a punta por R. cuando se hizo sólida su leyenda. Hoy un imperio de concreto se erige sobre él, uno atestado de edificios altos y cristalinos, uno en el que la antigua avenida principal, ahora una gruesa y saturada arteria, desemboca en tres urbes distintas habitadas por un número de personas difícil de estimar, que van y vienen al son del comercio, ese insomne combustible, a la manera de las ciudades estado de antaño. De aquél pueblito no quedan sino unas cuantas casas de madera, vestigios de un pasado cercano pero irrecuperable.

Cuando el imperio mencionado se formó y su expansión se consolidó, R. y quienes tejieron la primera sociedad se convirtieron en una especie de realeza olvidada, sustituida en un fino movimiento político por otra dinastía cuya silla aún se mantiene intacta. Es natural encontrar resistencia popular si un mismo emperador prolonga excesivamente su dominio. En un intento por evitar lo anterior, la nueva realeza escribió el nombre de R. en letras de oro y apela a él siempre que es necesario recordar a los habitantes del imperio que cuentan con la venia de la primera familia real.

Tras un largo período de silencio, el emperador invitó a R. a retomar su antiguo oficio proselitista. El viejo, orgulloso de poder ejercer su único talento, arrastró los zapatos hasta desgarrarlos en el asfalto. Pero su cuerpo ya no era el mismo: se cansaba muy fácil; sus rodillas temblaban y terminaban hinchadas como un mango que se bajó demasiado rápido del árbol. En las noches, su criado de toda la vida tenía que masajearlas para evitar que amanecieran igual de inútiles y que la hinchazón se extendiera como un virus a otras partes del cuerpo. Llegó el día en el que no pudo moverlas más, pero, aun estando en ese estado, se negó a dejar de caminar. Dos pares de manos lo cargaban de cada brazo mientras saludaba. También su voz se fue apagando y su pecho, agotado y débil, ya no podía gritar con la misma enjundia.

Entonces el rey le asignó otra tarea: cambió la calle por las mesas de distintos cafés, que históricamente son cunas de agitadores. El viejo resultó un gran narrador y la convocatoria a sus reuniones fue creciendo.

Su desgaste continuó; la voluntad menguaba y lo último en abandonarlo fue su mente. Por los pasillos de los distintos palacios corría un chisme: el emperador organizó un banquete en su casa de verano al norte del estado. El motivo fue que se acercaba el aniversario del imperio y quiso reconocer a sus fundadores. Mientras los invitados comían y el emperador relataba los detalles de su último viaje, se escuchó un ronquido. Todos voltearon a ver al extremo sur de la mesa, donde estaba sentado el viejo. El emperador detuvo su narración. Un pedazo de comida, impulsado por un ronquido, voló desde la boca de R. hasta el plato de comida de la emperatriz, y esas situaciones nunca pasan desapercibidas. La historia concluye con el emperador prohibiendo estrictamente la presencia del viejo en comidas oficiales y forzándole a renunciar al cargo honorario que sostenía. Era hora de una nueva generación, repetía a sus allegados.

Cada par de años la nueva nobleza sacaba a R. de su casa para pasearlo en las ciudades y pueblos importantes; mujeres y hombres hacían filas (¡filas!) para tomarse fotos con él y se organizaban reuniones (nutridas, sugería la prensa) solo para escucharlo hablar benevolencias sobre quien, desvergonzado, apagó su luz. Sus palabras, siempre tocadas por la mano hiperbólica del redactor imperial, eran repetidas durante días en todos los medios.

Basta con lo expuesto arriba para entender que lo habían transformado en una estatuilla vetusta, un ícono, un estandarte falaz que solo se desempolva en tiempos de guerra. Y ¿Qué ganaba R. de todo esto?

Intentando revivir una casta casi extinta, el viejo decidió retomar su otrora vida social. Regresó por su cuenta a los cafés, donde se le escuchaba contar reminiscencias de su glorioso reino, cuando todos se conocían, era fácil prosperar en el negocio y todas las casas tenían patios enormes con árboles frutales. Una especie de nostalgia por tiempos nunca vividos empezó a pulular en los corazones de los nuevos habitantes por las calles del imperio.

Algunas voces llevaron esto a la corte del emperador, que inmediatamente inició un proceso de coacción para afianzar el silencio del viejo; aquél, bajo el influjo de un grupo de gente convencida por sus historias (y para sorpresa del propio emperador), se negó.

Sucedió lo que menos esperaba: su grupo de seguidores creció de forma incalculable, se convirtió en una legión. En cierta forma, la antorcha en la que fulguró su grandeza se había encendido otra vez. Parecía estar controlado por algún ente ajeno: físicamente se veía saludable, su mente corría a toda velocidad y su discurso cautivaba de forma inmediata a quien se le pusiera enfrente.

El emperador, en un intento por responder de forma positiva a este nuevo movimiento, prometió cambios, y la parte medular de ellos significaba un relevo en la cabeza del imperio. Argumentando que sustituir al emperador por un sucesor designado por él en realidad no representaba cambio alguno, la gente exigió algo diferente. El viejo ahora estaba bajo presión: su grupo de seguidores, inspirado por las historias de un pasado que creían mejor, se transformó en una organización sediciosa que planeaba destronar y mandar al exilio a la familia imperial, considerada ahora una aberración monstruosa y opresora. Por supuesto, este tipo de cosas tampoco pasan desapercibidas. La oficina imperial lo sometió, o más bien lo engañó, sugiriéndole la apertura de una puerta; una simulación que el propio R., que alguna vez tuvo intenciones de prolongar hasta el fin su propia dinastía, conocía a la perfección.

Así fue como R. apareció de nuevo, acompañando al hijo pródigo del emperador y sucesor al trono, un joven gallardo y rijoso, con dominio cabal de la retórica y la presencia de un faro que se yergue en la entrada de un puerto. El viejo, sentado a su lado, se dejaba abrazar y abrazaba de regreso mientras la gente ardía emocionada. Sus conocidos aseveran que mientras más se exponía, se le notaba más desahuciado. Aquél ente que lo había poseído seguramente ya lo había abandonado.

Una noche R. actuó como escudero del joven en un evento masivo sobre el malecón. Desparramado en su silla, apenas podía verlo en su candente monólogo agitando las manos frenéticamente mientras los reflectores parecían hervirle la cara, que se deshacía en capas de sudor. En algún momento su nombre retumbó en sus oídos: una luz que se enfocaba en él le hería los ojos, apenas pudo mantenerlos abiertos. El joven tomó el inservible y rasposo saco de huesos que alguna vez fue una mano y lo levantó en señal de victoria. Toda la avenida gritaba por él; niños que apenas tenían una fracción de su edad y que ignoraban por completo quién era sostenían carteles inmensos con su imagen.

Las luces por fin lo dejaron en paz y, lejos de la atención del público, su párpado izquierdo se venció. Una masa gruesa de humedad cubría la bahía. Incluso así, R. sintió frío y tembló por última vez antes de que el joven terminara su discurso. Su otro ojo se mantuvo abierto pero inmóvil.

El evento concluyó y, en un instante de euforia, el joven cargó a R., lo sentó en una silla de ruedas y se internó en el mar de gente. Niños y adultos los abrazaban y estrechaban sus manos, posaban junto a ellos y se tomaban fotos desde todos los ángulos. En el ambiente carnavalesco, un grupo de personas tomó al joven de las piernas y lo elevó; lo mismo pasó con R., que terminó sobre los hombros de un desconocido. Su cuerpo inerte se agitaba de lado a lado sin oponer resistencia pero, al parecer, nadie se percató de ello, y, si alguien lo notó, seguramente pensó que estaba celebrando como el resto. Los bajaron y el joven siguió caminando; como al flautista, la masa de gente lo siguió por el malecón hasta perderse entre las calles.

Ninguna gloria puede ser perpetua si su existencia se halla en las manos de otro hombre. Cuando la fiesta terminó, ya era la mañana del día siguiente. La explanada que da a la bahía estaba vacía salvo por confeti, un centenar de vasos y una silla de ruedas abandonada. Un indigente se acercó para tomarla pero vio que alguien, tan roído que era casi invisible, dormía en ella. Como no despertó después de un par de golpes en la cara, le quitó el reloj y siguió recogiendo latas.

[b][email protected][/b]

Los Leones lograron en la carretera uno de los mejores arranques de su historia

Antonio Bargas Cicero

Desde principios de 2023 se han notificado más de 5 mil muertes en 31 países

Prensa Latina

Los 40 mil mexicanos bateados por el INE somos una suerte de grano de arena en la playa

Rafael Robles de Benito