Opinión

La Jornada Maya

29/07/2024 | Mérida, Yucatán

José Marcial Gamboa Cetina

En todas las culturas y en todas las épocas, ya sea con fines rituales o estéticos, el ser humano siempre ha buscado transformar su aspecto físico a través del vestuario, los adornos, la pintura o maquillaje, e incluso mediante la transformación de alguna parte de su cuerpo. La cultura maya no fue la excepción. Así como la clase dominante disfrutó de espléndidos vestuarios, tocados y pectorales, también utilizó frecuentemente la deformación craneal y la decoración dentaria. Todo ello lo sabemos en Yucatán porque en la sección de antropología física del Centro INAH Yucatán, contamos con antiguas mandíbulas que exhiben incrustaciones dentales o limado de dientes.

Sin embargo, representaciones de ello existen también en infinidad de códices, pinturas murales, escultura y orfebrería por mencionar otros soportes de dichas expresiones. ¿Pero qué es la decoración dentaria? ¿Dónde se originó? ¿Cuál fue su fin? Para responder a estas interrogantes, vayamos por partes.

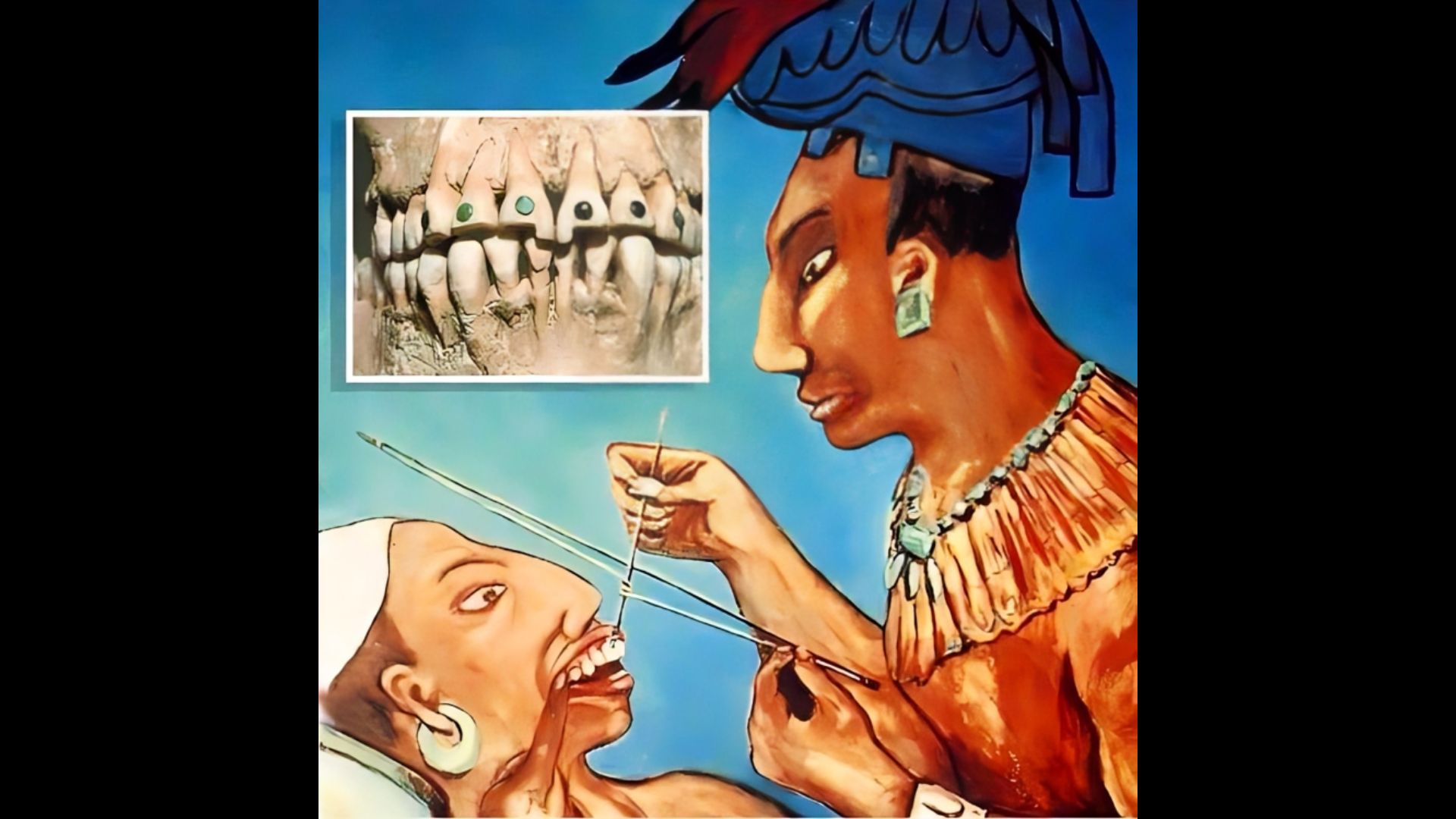

Se conoce como decoración dental a la práctica de limar los bordes de los dientes para darles diversas formas, o bien, la de ajustar pequeños discos de vistosos materiales pétreos en pequeñas cavidades circulares practicadas en la cara anterior de las piezas dentarias más visibles. De acuerdo a los hallazgos arqueológicos, se considera que la decoración dentaria apareció por primera vez en América, en los Valles de México y Cuernavaca, en la etapa más antigua del período Preclásico temprano (2000 – 1000 a.C) y de allí se difundió a Oaxaca, a la zona maya y a Sudamérica.

En el área maya, únicamente se practicaron dos tipos de adornamiento dental. El limado, que es el más antiguo, aparece en el período Preclásico temprano y perdura hasta la Conquista. La técnica para realizarlo es relativamente sencilla, pues basta frotar los dientes con una piedra de pedernal u obsidiana. Según relata Landa, este trabajo era realizado por mujeres. Por otro lado, la incrustación, que surgió posteriormente, se reporta para el período Clásico (300 – 900 d.C) y fue declinando paulatinamente hasta desaparecer antes de la Conquista. Para realizar dicho adorno, fue utilizado un tipo de taladro con punta que podría ser de piedra en forma tubular, y cuyo uso seguramente debió de ser muy delicado, ya que para una adecuada utilización se requirieron amplios conocimientos de anatomía dental, pues si la perforación del diente llegaba hasta la cavidad pulpar se producían infecciones que frecuentemente conducían a la pérdida del diente. Sin embargo, este tipo de perforación dentaria no sólo implicaba conocimientos dentales sino también el dominio de los materiales por incrustar. De tal suerte, es muy posible, que dicha técnica fuera inventada por los joyeros de la época, ya que solo ellos, como artesanos, tenían la suficiente habilidad para perforar delicadamente materiales duros y probablemente aplicaron sus conocimientos para la horadación del esmalte dental sin llegar a romper el diente o lesionar la cavidad pulpar.

Aún queda por responder cuál fue la finalidad de esta práctica pero, eso no elimina que existan diversas opiniones. Una de las más aceptadas por el gremio es la del antropólogo físico Javier Romero, quien dedicó casi treinta años de su vida a estudiar el origen de estas decoraciones. Él sostenía que debía tener un fondo mágico-religioso. Esto lo deduce por su presencia en el glifo del jaguar que decora el tocado de las urnas funerarias de Monte Albán. Otra prueba de importancia aparece en la representación del dios maya de la lluvia denominado Chaac, cuyos incisivos centrales superiores repiten el contorno del jeroglífico correspondiente al día Ik y que a su vez es el primero que aparece en algunas urnas de Oaxaca. Sin embargo, poco a poco este significado religioso se fue perdiendo y apareció la segunda modalidad fundamental: la incrustación dentaria mesoamericana, que consiste en la alteración de la cara anterior del diente, dejando intacto el contorno.

Dicha modalidad, realizada con delicadas limaduras lineales o con la incrustación de pequeños discos de pirita, jadeíta, hematita o turquesa no pudo haber tenido otro propósito que decorar los dientes. Sin embargo, para el período Postclásico la práctica de las incrustaciones había decaído notablemente para ser reemplazada por la consistente en la alteración del contorno de los dientes. Sabemos por los cronistas, que la gente que vivió durante dicho período acostumbraba limarse los dientes con el único fin de adornarse sin ninguna connotación mágico-religiosa.

Ahora bien, ¿qué tipo de materiales se utilizaron en la incrustación dental? Básicamente fueron cuatro: La turquesa, piedra sagrada de tonos azules; el jade, que para los pueblos mesoamericanos representaba la vida, la fertilidad y el poder, y, al incrustarse en los dientes, proporcionaba al individuo un símbolo de prestigio social. También fue muy utilizada la pirita de hierro, que originalmente tiene brillo y color parecido al del oro, y está relacionada con el culto solar. Este mineral con el tiempo se oxida, adquiriendo un color café oscuro, que es como aparecen en los cráneos prehispánicos rescatados por los antropólogos físicos o los arqueólogos. Y la hematita, que es de color rojo oscuro y que, según distintos especialistas, está relacionada con la sangre.

Por último, pero no menos importante, los invito a que, antes de juzgar dichas prácticas como primitivas, atrasadas o ancladas a un pasado, reflexionemos un poco sobre nuestras prácticas contemporáneas: perforaciones, tatuajes, tintes de cabello, rinoplastias, alaciados y rizados, fisicoculturismo, depilaciones y muchas otras formas de embellecernos que forman parte de la estética que hoy compartimos como sociedad y que tal vez en mil años, si es que nuestros restos se conservan, generen especulaciones y desaten interesantes teorías sobre nuestro comportamiento estético.

José Marcial Gamboa Cetina es profesor investigador del Centro INAH Yucatán

Coordinadora editorial de la columna:

María del Carmen Castillo Cisneros; antropóloga social del Centro INAH Yucatán

Edición: Fernando Sierra