Opinión

José Díaz Cervera

20/11/2024 | Mérida, Yucatán

Lo que hoy conocemos como “trova” tuvo su origen en la Edad Media, cabalmente hacia el siglo XI de nuestra era. Sociológicamente hablando, la poesía trovadoresca es la expresión de un estamento en ascenso que finalmente se consolida como clase en el poder hacia el siglo XIII: la nobleza.

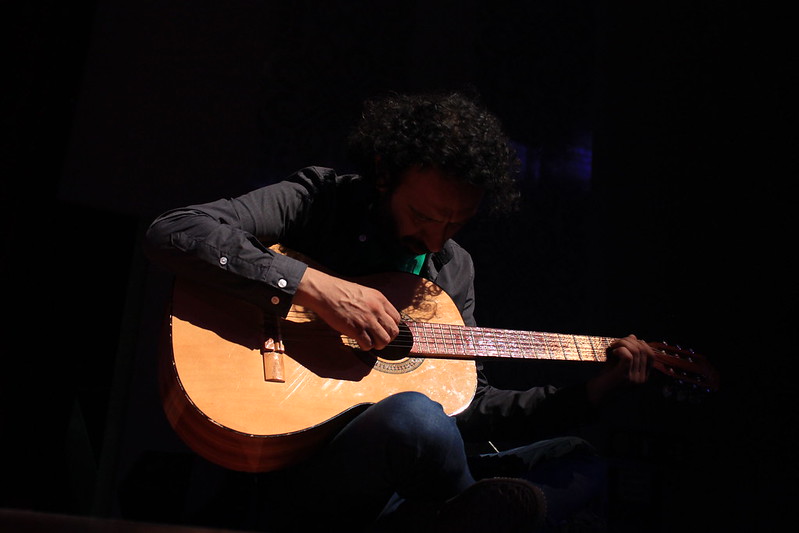

La llamada poesía trovadoresca se caracterizaba porque en ella el tema amoroso era un asunto central y porque se concebía para ser acompañada de un plectro, un instrumento de cuerdas que fue el antecedente directo de la guitarra que conocemos hoy. Un hecho interesante es que la poesía trovadoresca era una práctica cultural transclasista, pues lo mismo era cultivada por reyes como Ricardo Corazón de León o Alfonso de Aragón, que por cantores trashumantes que provenían de la juglaría, mismos que socialmente ascendían al rango de trovadores. Otro rasgo interesante es que, si bien la poesía trovadoresca era una práctica masculina, también fue ejercitada por algunas mujeres, como Beatriz de Día, Condesa de Poitieres, que dedicó piezas de amor a Rimbaud de Orange hacia 1160.

Un aspecto relevante de las temáticas de la trova medieval era el contenido amoroso de sus letras, donde se puede apreciar un erotismo más o menos abierto y donde el enamorado asume su vasallaje con respecto de su objeto amoroso. Sobre el tópico del amor, hay que destacar que su práctica se enmarca dentro del llamado “amor cortés”, es decir, ese amor que tiene en el cortejo una estrategia de seducción llena de sutilezas y de simbolismos, en un ámbito donde el adulterio era la única relación amorosa posible (los matrimonios se hacían por conveniencia) y, además, era el factor que garantizaba la estabilidad del matrimonio institucionalizado; la llamada “cançó” (canción), típica de la poesía trovadoresca, es una composición llena de sensualidad y de metaforismo en que se manifiesta la devoción por una dama que es nombrada (por obvias razones) únicamente a través de alegorías; en la poesía trovadoresca podemos también distinguir diversos estilos como el “trobar clus”, que se caracteriza por su complejidad retórica y su hermetismo conceptual y el “trobar leu”, representado por su sencillez.

La fusión del plectro con otros instrumentos de cuerda de origen morisco y asiático, dio por resultado la guitarra moderna, el instrumento más popular de nuestra era, mismo que se avecindó en Latinoamérica con una enorme facilidad y abrió caminos muy diversos para nuestras diversas expresiones musicales, entre las que se pueden destacar la Trova Cubana, la Trova Rosarina y la Trova Yucateca como las manifestaciones más orgánicas y fecundas que hayan surgido en esta región de América que se sitúa al sur del Río Bravo.

El caso de la Trova Cubana es notable. Sus orígenes se pueden rastrear hacia la segunda mitad del siglo XIX, en la provincia de Oriente y específicamente en Santiago (de donde son los cantantes). Esta expresión cultural es altamente compleja, pues su devenir no puede separarse de las circunstancias históricas de Cuba, que no logró su independencia sino hasta 1898.

Desde su raíz, la trova cubana cantaba no solamente los afanes emocionales de los individuos, sino también testimoniaba las luchas, las hazañas y las desgracias de un pueblo que buscaba su libertad. La Trova Cubana se gestó como un discurso en que se expresaba no solamente la sensibilidad de un conglomerado humano, sino también como un mecanismo de comunicación colectiva y de edificación de la memoria pública (en cantos compuestos en décimas se perpetuaban las hazañas y desgracias acontecidas durante los combates por la independencia). La trova cubana tenía una raigambre política que la permeaba medularmente, circunstancia que fue fundamental durante su renovación en la primera mitad de los años setenta, cuando Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola y otros comenzaron un movimiento de modernización que hoy conocemos como “Nueva Trova Cubana”.

La vigencia de más de 150 años de la trova cubana puede explicarse cabalmente por su capacidad para dialogar con su tiempo y por el fuerte compromiso de los compositores con un entorno social y político, circunstancias que nos permiten reconocer los rasgos esenciales de una tradición, así como las etapas por las que esa tradición ha logrado conquistar la continuidad y, de alguna manera, rejuvenecerse para mantener su vigencia.

Cuando la canción latinoamericana parecía naufragar entre los subproductos promovidos por las industrias del consumo, cuando en la radio se escuchaban hasta el cansancio las baladas de Juan Gabriel o de Palito Ortega, cuando el gran escaparate era el Festival OTI donde una mujer desangelada decía “Hoy canto solamente por cantar…”, Silvio Rodríguez componía Ojalá (Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan / para que no las puedas convertir en cristal…), abriendo caminos para una nueva estética que iría permeando poco a poco en América Latina, donde la canción popular tomó distancia de la canción de consumo y se convirtió en un instrumento de utilidad pública y de resistencia frente al imperialismo cultural, al abrir espacios no sólo para el discurso amoroso (que se refrescó maravillosamente), sino también para la protesta y la crítica.

Si tomamos como referencia el devenir de la Trova Cubana y lo contrastamos con el de la Trova Yucateca, aun obviando la circunstancia de que cada una de estas manifestaciones se verifica en circunstancias históricas peculiares, podemos dar cuenta de las transformaciones que le han dado continuidad a la primera y que éstas no son otra cosa que el resultado de la capacidad que tiene una manifestación cultural para desarrollar una relación dialógica con el devenir.

En ese sentido debemos preguntarnos hasta dónde el conservadurismo ha castrado nuestras fuerzas creativas y ha viciado nuestra relación con el tiempo y sus transformaciones, y si el reciente cambio de régimen permitirá sacudirnos la modorra. La Trova Yucateca ha sido un producto fantástico de nuestra cultura y tenemos compromisos ineludibles con ella, por lo que se hace necesaria una reflexión seria que nos permita desarrollar los diagnósticos adecuados para proponer las mejores estrategias de una renovación urgente.

Edición: Fernando Sierra