Opinión

Cristina Puga

30/03/2025 | Mérida, Yucatán

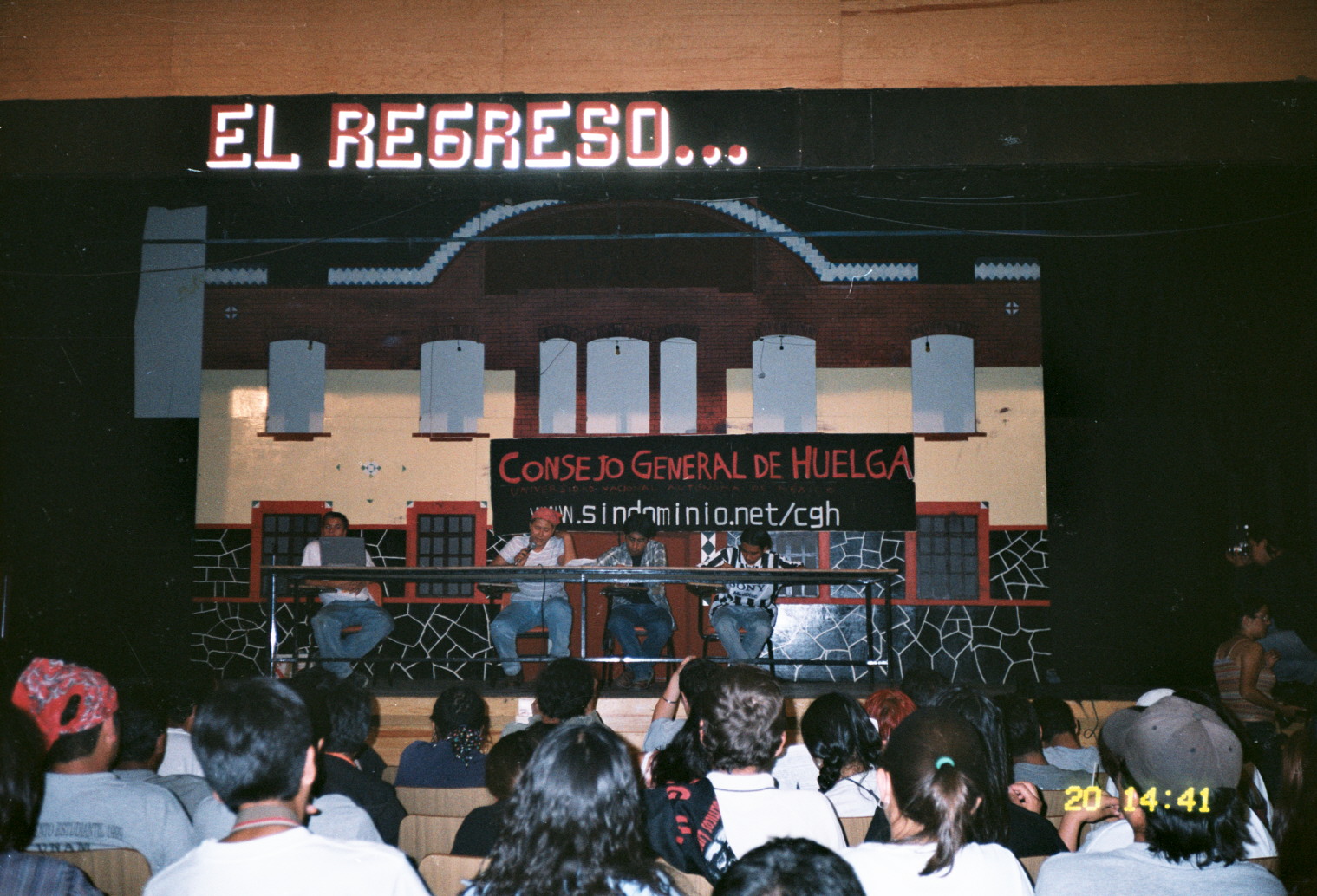

La huelga de 1999-2000 es un episodio importante en la vida de la UNAM que tiene aún mucho que decir a los estudiosos. Por eso es bienvenido un libro como el recientemente publicado por el Dr. Rubén Torres, que, por causas de fuerza mayor no fue presentado el día previsto en la Filey 2025. Comparto aquí una síntesis del texto que escribí para esa ocasión.

Agradezco la invitación a comentar “Los Huelguistas, 1999-2000. El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM” que, por un lado, me hizo revivir un periodo excepcionalmente difícil que viví como parte actora y del que tengo recuerdos agridulces. Por el otro, me brindó la oportunidad de reflexionar sobre la acción colectiva estudiantil, a partir de un material nuevo, fresco y sugerente.

Históricamente confinados en las batallas entre capital y trabajo o entre libertad y autoritarismo, los movimientos sociales transitaron, en el pasado siglo XX a un espectro más amplio. La lucha por los derechos civiles, el medio ambiente, la reorganización universitaria, la reivindicación de las mujeres, primero y de las libertades sexuales y las identidades de género después, se convirtieron en nuevas e importantes causas.

Cada movimiento tiene características que lo hacen único y distinto y al mismo tiempo responde a algunas constantes observadas por diversos autores. En términos generales, son acciones colectivas relacionadas con conflictos, vinculadas en redes informales y que comparten una identidad que muchas veces se construye a lo largo del propio conflicto. En su desarrollo es importante la identificación de un objetivo, de un enemigo y de un repertorio de acciones orientadas a lograrlo, así como el o los liderazgos, los vínculos con otros actores y la capacidad para leer el momento político y echar mano de elementos coyunturales.

Los movimientos tienen ciclos: momentos de despegue, de auge y de declinación. Saber reconocerlos con frecuencia permite que una acción colectiva se transforme en un movimiento de largo tiempo y trascienda una manifestación temporal. Principalmente, el momento de declinación, porque implica que los participantes se han cansado, que los objetivos se han logrado al menos parcialmente, el enemigo ha dejado de ser tan temible o tan odiado como al principio y que el repertorio se empieza a volver repetitivo y poco eficaz.

Esto último me hace regresar a la primera página del libro de Rubén Torres, en la que inicia con una reflexión dolorosa: ¿por qué en 2000, cuando ya estaba prácticamente ganado el movimiento, hubo estudiantes que se negaron a abandonar las instalaciones y se esperaron a ser detenidos por las fuerzas del orden? Esa interrogante motiva al autor a escuchar a los actores en una serie de entrevistas posteriores a ese momento y no sólo reconstruir parcialmente el movimiento, sino, principalmente, tratar de comprender las razones de la acción estudiantil y las lecciones extraídas de la misma.

La investigación presenta un invaluable material de primera mano. Con agudeza y sensibilidad sociológica, Torres entrevista a 12 estudiantes que en 1999-2000, pertenecían a cuatro grupos distintos de política estudiantil en la FCPyS. La explicación sobre los cuatro grupos pone de relevancia las filiaciones extrauniversitarias de los líderes, las lógicas de poder, los errores de conducción y los conflictos internos, muchas veces irreconciliables, que al final explican, al menos en parte, tanto la innecesaria prolongación del conflicto como su terminación.

Junto con las observaciones del autor sobre los distintos temas, las entrevistas constituyen una espléndida materia prima para el estudio del movimiento de 1999-2000 y para otros conflictos estudiantiles. Revisan antecedentes que, muchas veces explican filias, fobias, ideales y mitologías (el movimiento de 68, el zapatismo, el papá izquierdoso, la lectura familiar del marxismo); se detienen en las formas de solidaridad y compañerismo, en la emoción de la libertad adquirida junto con el nuevo significado de los espacios y los tiempos (CU, las avenidas de la ciudad de México, las guardias de noche), en las convicciones de justicia social. Pero también, reflejan el desconocimiento del entorno político, la débil relación con los líderes y la creciente pérdida de credibilidad de estos, el desgaste del entusiasmo y la merma de la fe inicial. Todo ello, con un gran respeto hacia la forma de hablar y razonar de los entrevistados.

Serán tal vez otros investigadores quienes completen el estudio del abundantísimo material recopilado, pero no completamente analizado por Rubén Torres ¿Cómo explicar la incapacidad de los estudiantes para asimilar el triunfo y preferir la derrota? ¿Cómo se relaciona la militancia con experiencias anteriores y como la erosionan los errores de liderazgo? ¿Qué aportan los movimientos a la formación de los estudiantes y su desempeño posterior en la vida profesional? La diversidad de anécdotas razones y aprendizajes de los estudiantes entrevistados dan cuenta de un conmovedor proceso de maduración personal que va de la ingenuidad, la inexperiencia y la buena voluntad iniciales, al reconocimiento de la complejidad de los problemas, las agendas ocultas y la manipulación. Ojalá, por ello que este libro sea leído y aprovechado por universitarios de distintas edades, niveles y responsabilidades.

Edición: Fernando Sierra