Opinión

Marlene Falla

21/04/2025 | Mérida, Yucatán

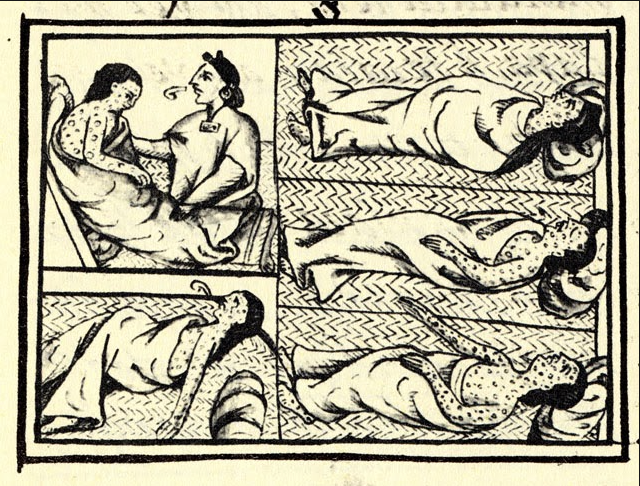

Desde la llegada de los españoles, el continente americano experimentó una alta mortalidad causada por la viruela, la cual se manifestaba de forma periódica. La enfermedad afectaba gravemente a la población, provocando numerosas muertes, especialmente entre los niños, ya que quienes lograban sobrevivir adquirían inmunidad. No obstante, muchos de los sobrevivientes quedaban marcados de por vida con cicatrices en el rostro, el cuerpo y las manos, resultado de las pústulas características de la enfermedad.

Uno de los años en que se presentó una epidemia de viruela en Yucatán fue a finales de 1781, extendiéndose a lo largo de todo 1782. Estas epidemias solían permanecer en las poblaciones entre cuatro y siete meses. Por ejemplo, en Umán, la enfermedad estuvo presente de diciembre de 1781 a marzo de 1782, periodo durante el cual fallecieron 80 niños. En cambio, en Maxcanú la epidemia duró de febrero a agosto de 1782, causando la muerte de 244 párvulos.

En localidades como Izamal, la epidemia de viruela se extendió desde febrero hasta julio de 1782, causando la muerte de 183 personas, de las cuales 150 eran párvulos. De estos niños fallecidos, 55 por ciento eran mujeres y 45 por ciento hombres. Entre ellos se encontraban españoles, mestizos, mulatos y mayas. Durante los seis meses que duró la epidemia en Izamal, la distribución de las muertes fue la siguiente: en febrero se registró 3.5 por ciento del total, en marzo aumentó al 8 por ciento, y en abril casi se duplicó, alcanzando 14 por ciento. El pico de mortalidad ocurrió en mayo, con 46 por ciento de las defunciones. En junio descendió al 23 por ciento, y finalmente en julio se reportó 5.5 por ciento restante.

En cuanto a las edades de fallecimiento durante la epidemia de viruela, la menor mortalidad se registró en niños menores de un año (21 por ciento). Esto podría deberse a que, al encontrarse aún en etapa de lactancia, contaban con mayores defensas, además de pasar más tiempo dentro del hogar bajo el cuidado de sus madres. La mayor mortalidad se dio en niños de entre uno y 3 años (40 por ciento), seguida por el grupo de entre 4 y 13 años, que representó 39 por ciento de las defunciones.

Sabemos que la viruela genera inmunidad, por lo que quienes la padecen una vez no vuelven a enfermar. Sin embargo, no todos los niños contraían la enfermedad, por lo que al llegar a la edad adulta seguían siendo vulnerables. Así, muchos adultos también fallecieron durante esta epidemia, dejando tras de sí viudos, viudas y, en muchos casos, familias desintegradas.

Del total de adultos fallecidos por viruela, 64 por ciento eran mujeres y 36 por ciento hombres. Esta desproporción puede explicarse por el mayor contacto que las mujeres adultas tenían con los niños, ya que eran principalmente responsables de su alimentación, cuidado y de las labores del hogar, lo que aumentaba su riesgo de contagio.

Una vez concluida la epidemia, las familias desintegradas iniciaron procesos de recomposición que permiten identificar ciertos patrones sociales:

Cuando en la familia quedaban hijos mayores (de entre 14 y 17 años), los viudos de edad avanzada generalmente no volvían a contraer matrimonio.

Los hombres con hijos pequeños, al perder a sus esposas, solían casarse nuevamente en un corto periodo, probablemente con el objetivo de asegurar el cuidado de los menores. Tal fue el caso del señor Juan Tun, cuya esposa falleció el 10 de mayo, dejándole una hija de apenas dos años. El viudo contrajo segundas nupcias el 16 de septiembre del mismo año con una mujer soltera llamada Baltazara Mukul, probablemente con la intención de brindarle una figura materna a su hija.

En otros casos, los viudos esperaron varios años antes de volver a casarse, incluso teniendo hijos pequeños, lo que sugiere que contaban con el apoyo de la familia extensa para su crianza.

Estos patrones dan cuenta no solo de las estrategias familiares frente a la pérdida, sino también de las redes de apoyo y las normas sociales que moldeaban la vida cotidiana del Yucatán del siglo XVIII en tiempos de crisis.

Marlene Falla es profesora investigadora en Etnohistoria del Centro INAH-Yucatán

Coordinadora editorial de la columna:

María del Carmen Castillo Cisneros; profesora investigadora en Antropología Social

Edición: Estefanía Cardeña