El reto de discernir las raíces de la sociedad de origen suele ser menos claro y tangible que los objetos de la vida cotidiana, porque estos llegan con el color familiar del día en curso y de la imagen fresca. Con todo lo solemne que pueda parecer el asunto, muchas veces se pierden de vista sus conexiones significativas con las interrogantes que cada individuo se plantea o intuye para sentirse a tono con la calidad de existencia a la que aspira.

Si las identidades colectivas se recrean con el conocimiento del mundo y de las formas que lo representan, toda noción del pasado vive en su cercanía con inquietudes actuales, por eso su contenido de fondo pasa por ciertas vías que pueden resultar más o menos eficaces para asomarse a su contexto temporal, que será puesto en contraste con circunstancias vividas e impresiones que derivan de ellas. Sin la concurrencia de tales eslabones, las atribuciones de sentido que traiga el registro de aquellos hechos quedan en el limbo.

Durante los años en que las historietas cobraron un auge que les confirió popularidad entre amplios sectores sociales, la Secretaría de Educación Pública ejecutó un programa ambicioso que consistió en valerse de ellas para brindar al público una selección de temas históricos en los que pudiera reconocer elementos comunes con las generaciones precedentes, pese a los evidentes cambios culturales que cada etapa conlleva.

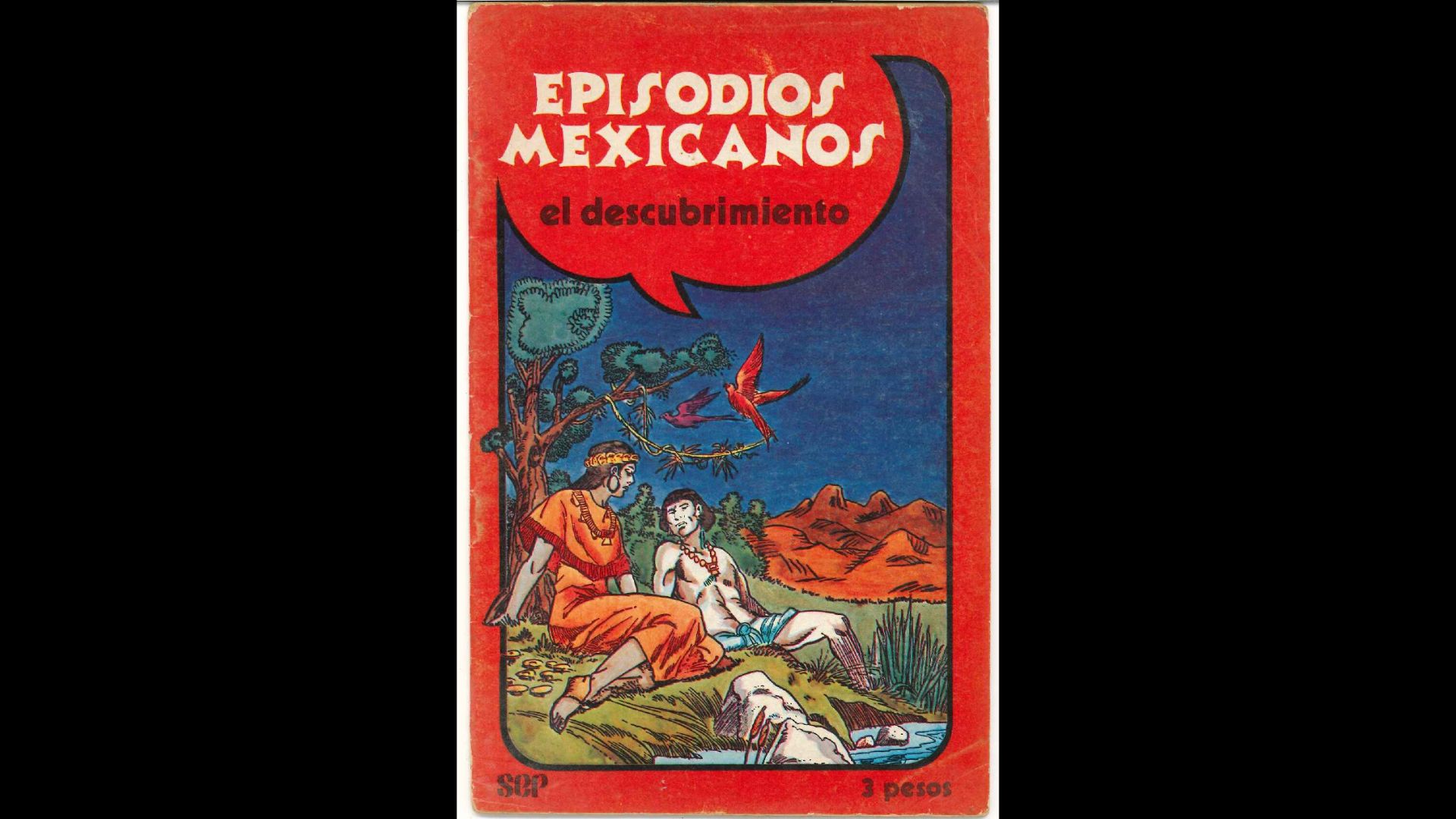

Fue así como en 1981 la SEP –que tenía entonces como titular a Fernando Solana Morales–, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, puso a circular la serie Episodios Mexicanos, descrita como “un recorrido por la historia de México desde Teotihuacan hasta la Expropiación Petrolera en 80 historietas coleccionables”, que podían adquirirse en los expendios de periódicos y revistas, igual que otras publicaciones de compañías privadas. Contemporáneas suyas fueron las Novelas Mexicanas Ilustradas que la misma dependencia editó siguiendo ese modelo.

Hubo otras colecciones, precedentes y postreras, que compartieron el espíritu esencial de su realización, aunque con un formato distinto. Por ejemplo, durante la primera gestión de Jaime Torres Bodet al frente de la SEP (1943-1946) se distribuyeron masivamente textos breves y extractos de libros ilustrados con algunas viñetas, correspondientes a la Biblioteca Enciclopédica Popular. Cuando Miguel González Avelar encabezó la misma secretaría a fines de los ochenta, ésta coeditó con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares la serie Cuadernos Mexicanos, con ilustraciones interiores que acompañaban los materiales escritos divulgando temas históricos y piezas literarias. En ese lapso, la SEP y Editorial Nueva Imagen publicaron México, historia de un pueblo, un conjunto de libros en forma de historieta.

Los sucesivos números de Episodios Mexicanos mostraban la siguiente advertencia: “…es una serie basada en el trabajo de historiadores e investigadores sociales especialistas en cada tema”. De este modo, los primeros de ellos ofrecieron como referencia títulos de Román Piña Chan, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Jacques Soustelle, Pedro Carrasco y Johana Broda. Tuvo entre sus colaboradores a Jaime Labastida, Armando Bartra, Ernesto de la Torre Villar, Mari Carmen Serra, Antonio Rubial, Edmundo O’Gorman, Manuel Calvillo, Moisés González Navarro, Lorenzo Meyer, Alejandra Lajous, Romana Falcón, Ricardo Pozas y Luis González, por mencionar sólo algunos. Así se enriqueció esta iniciativa que hizo valer las orientaciones de una asesoría profesional de alta calidad.

El argumento de cada episodio, desarrollado con amenidad, continuaba durante algunos números más hasta completar el ciclo a tratar, en que los ilustradores recreaban escenas de la vida cotidiana en contextos populares o en medio de los sucesos que daban motivo al relato. Cuando los diálogos incluían algún término de uso vernáculo, como el nombre de algún lugar o de algún artefacto antiguo, una nota a pie de página aclaraba su significado, aunque era poco frecuente. Los argumentistas y los dibujantes variaban cuando tocaba turno a otro periodo como núcleo temático.

Puede notarse, sobre todo en los primeros números de la serie correspondientes a la descripción de los pueblos originarios de México, poco antes de la llegada de los conquistadores, que determinados personajes encomendaban en sus sucesores el ejercicio de funciones especiales para preservar conocimientos antiguos, mediante prácticas e ideas que les conferían una identidad de grupo y claves de temperancia ante los conflictos que desataban las propias relaciones sociales. Pudiera hablarse, entonces, de un trasfondo ético que no interfería en los canales receptivos de la lectura y del gozo que se proponía inspirar, junto con un aprendizaje básico de la historia nacional.