Opinión

Alonso Marín Ramírez

05/06/2025 | Ciudad de México

—Mi abuela me preguntó si iba a morir esa noche.

—¿Qué le respondiste?

—Le contesté con otra pregunta: ¿Tú quieres morirte?

La abuela de María está muriendo. Lleva 3 días negociando con la muerte o, como los médicos lo llaman: agonizando. María fue llamada porque sus padres y tíos no habían podido ponerse de acuerdo. ¿La llevamos al hospital? ¿Le inyectamos algo para que disminuya su dolor? ¿Hay que hacer todo o dejar de intentarlo?

—Me miró a los ojos como si me reconociera —la demencia le ha robado los recuerdos a la abuela—. Me dijo “no, todavía no”. Apretó mi mano con una fuerza que me sorprendió. Quién lo dijera. Noventa y cinco años y aún se aferra a la vida.

Ni la falta de memoria ni un siglo de existencia atenúan los deseos de vivir. ¿De dónde viene esa fuerza para querer pasar la noche, para apretar las manos suaves que conjugan la infinitud transcurrida durante tres generaciones?

—Que rechazara la muerte fue una angustia y un sosiego. Una parte de mí la quiere viva; otra parte se estaba preparando para dejarla ir.

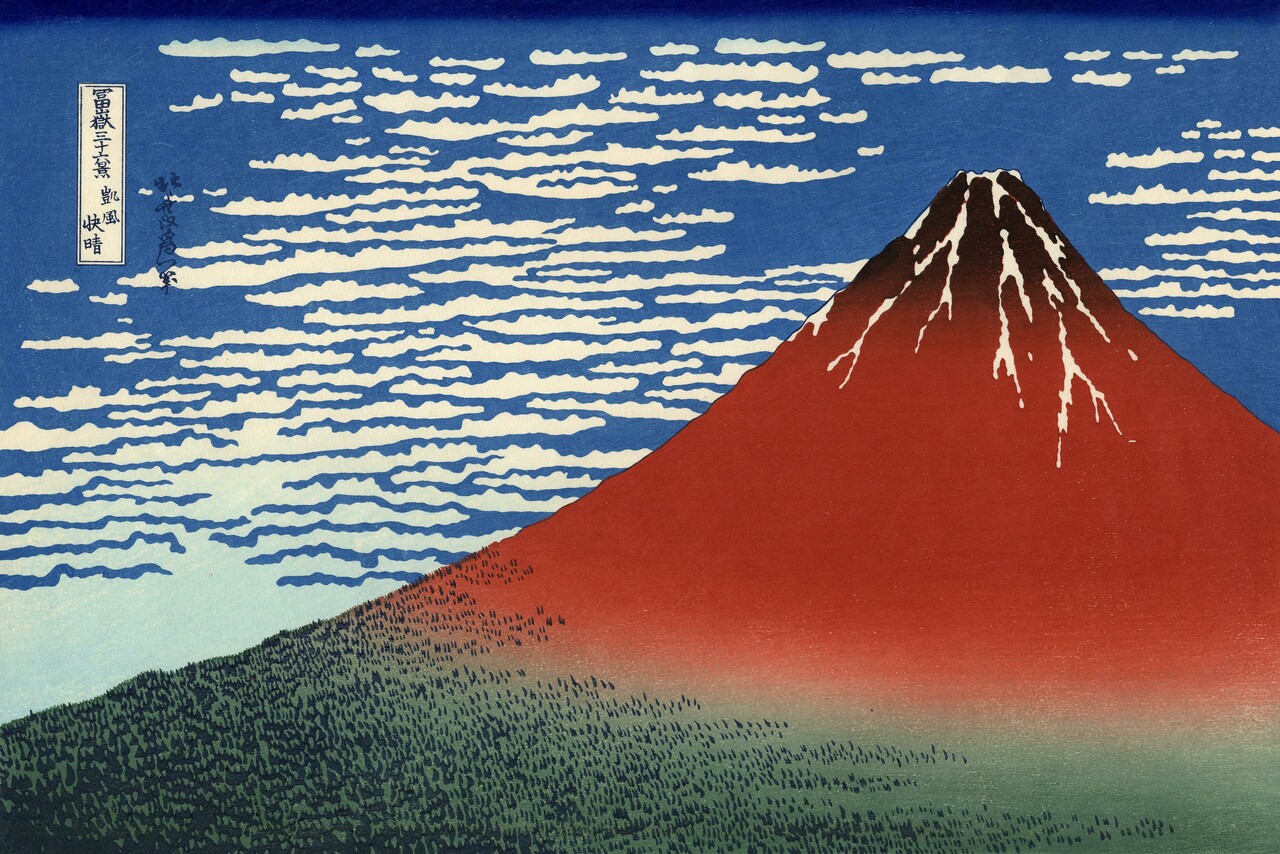

Mi mente tiene un lugar predilecto cuando alguien me hace pensar sobre la muerte. Es un espacio en mi librero en donde los nombres de Dazai, Kawabata, Oé, Mishima, Inoué, contienen entre sus páginas la angustia que, lo admito, prefiero leer que pensar —ilusión que intento mantener como si lo primero no me remitiera a lo segundo. Ahí me escondo mientras escucho cómo la agonía puede mirarte de un modo inexplicable, y me pregunto si la intensidad de esa mirada rebosante de vacío es similar a lo que sentí cuando leí la carta suicida de Naoji, personaje de El declive, novela de Osamu Dazai. El cuestionamiento cargado de reclamo que el joven le hace a su hermana Kazuko: “¿Por qué tengo que seguir viviendo después de todo? Ya no hay nada que hacer”. Pero me obligo a regresar, a salirme de las hojas de mi escritor nipón favorito. Él quería morir. La abuela de María, no.

—Todos en la familia dicen que soy idéntica a ella. Tenemos la nariz igualita, aunque las similitudes van más allá: obstinadas, perfeccionistas, obsesivas, frías como un bloque de hielo. Obvio: somos Virgo. ¿Cómo no la iba a acompañar en sus últimos momentos?

¿Por qué alguien sin memoria rechaza la muerte? ¿Cómo la desesperanza nos lleva a elegirla? ¿No es acaso la esperanza, memoria lanzada hacia el futuro? Mi mente deja atrás la novela de Dazai y piensa en Obasute, aquel breve cuento de Yasushi Inoué. Obasute, es bien sabido, es el mítico senicidio japonés. La práctica, quizá más folclórica que cierta, consiste en llevar a los ancianos a la cima de un monte —otras versiones hacen referencia a un simple lugar desolado— para dejarlos morir. El hijo carga al anciano —un abuelo, una madre— sobre su espalda y emprende la subida para dejar que aquél fallezca mirando el hermoso plenilunio del cielo japonés. Quizá más conocida que el cuento de Inoué es La balada de Narayama, película de 1983 de Shôhei Imamura.

—De repente me dijo: “yo te conozco. Tú eres la hija de Pedro. ¿Ya fuiste al campo a robarle a la tierra mis flores moradas?” Eso hacía de niña —llora María—. Le llevaba a la abuela un ramillete de lilas.

¿De dónde surge lo folclórico, las historias populares, sino de algo que está sucediendo en la vida? ¿No nacen también de ahí los sueños? Como si fuera necesario asentarlo, ponerlo en un símbolo, lo abstracto de los afectos tiene que ser traducido al entendimiento que ofrecen las historias, lo onírico. Por eso en el cuento de Inoué no hay monte que se suba, ni plenilunio hermoso que pueda ser contemplado. Un hijo va a visitar a su madre a quien reconoce en su monólogo, ha tenido abandonada. La ve triste, su voz delgada, como un hilo de humo que se desvanece en el aire. A diferencia de la abuela de María, su madre es una gota que quiere soltarse de la hoja del árbol para secarse en la tierra. El Obasute ha cambiado sus modos. La modernidad nos aleja de la luna.

—Antes de quedarse dormida se despidió de mí con un gesto: me acarició la mano lentamente, deslizó sus dedos sobre los míos. Yo hubiera querido prolongar ese último contacto. Extendí mi dedo, pero el suyo ya se había ido. Una escena digna de Miguel Ángel.

La creación de Adán es una maravillosa representación de las sutilezas del contacto, de la unión, la separación, el comienzo de la vida, la renuncia al Edén. Si la imagen ha sido soñada, deberá ser vivida; si ha sido vivida, tendrá que ponerse en sueño. Solo así el Obasute podrá volver a ser humano. Y ayudarnos a mirar juntos la última luna.

*Escritor, sicoanalista y siquiatra de adultos y niños

Edición: Estefanía Cardeña