Opinión

Lourdes Álvarez

23/12/2025 | Mérida, Yucatán

Hay momentos en que una persona va quedándose sola,

no por abandono ni por fallas antiguas,

sino porque la vida hace sus mudanzas sin avisar.

Los amigos se van marchando ―no de nosotros, sino del tiempo―,

y los hijos continúan su camino, cada uno en la geometría ligera de sus días.

Nadie tiene la culpa; es simplemente el modo en que el mundo avanza

cuando cada cual responde al llamado de su propia etapa.

Durante un tiempo, ser útiles a otros nos sostiene como un faro encendido.

Cuidar a los nietos pequeños, preparar meriendas, cerrar mochilas, inventar historias…

todo eso nos recuerda que aún somos parte del pulso del día,

que nuestro nombre todavía aparece en la trama cotidiana de alguien.

Pero los niños crecen como crecen los árboles: hacia la luz, sin mirar atrás,

guiados por una energía nueva que no necesita testigos.

Y está bien que así sea; forma parte del orden silencioso de la vida.

Entonces aparecen los ratos vacíos: más largos, más hondos, más silenciosos.

Ya no tan fáciles de llenar, porque el cuerpo pide reposo

y los pasos, que antes eran firmes, ahora se vuelven breves.

El ocio también cambia: lo que antes era simple —salir a caminar,

probar un plan espontáneo, recorrer la ciudad sin pensar—

ahora demanda fuerza que a veces no está,

o paciencia para lidiar con pequeñas molestias que insisten.

Algunas actividades dejan de encajar en el cuerpo,

otras se vuelven más lentas, otras requieren espera.

No es renuncia: es una manera nueva de habitar el tiempo

y de elegir lo que acompaña sin agotarnos.

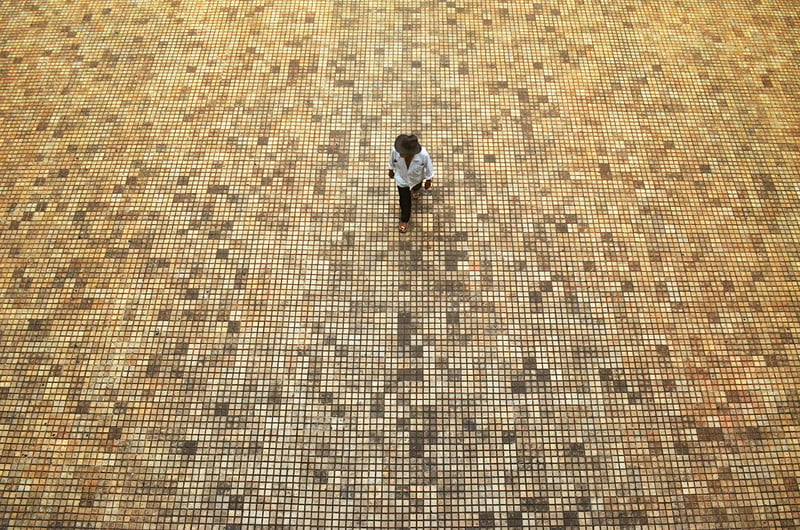

Esa transformación no reduce la vida; la redibuja.

No es limitación —es una forma distinta de medir el mundo—,

un modo más íntimo y más atento de caminarlo.

Y en esa quietud se abre una búsqueda diferente:

no de utilidad hacia otros,

sino de una utilidad serena hacia uno mismo.

Pintar, escribir, hacer música, inventar colores,

dar forma a pensamientos que antes no tenían espacio,

crear para sentirse parte,

para recordar que aún somos fuente

y no solo memoria de lo vivido.

A veces, cuando alguien ―aunque sea un desconocido―

mira lo que hacemos y deja una palabra de aliento,

esa palabra se posa como un pájaro en la ventana:

suave, inesperado, suficiente.

No esperamos que sean los hijos quienes lo vean.

Ellos están en el centro luminoso de su propio tiempo,

y nosotros en el borde templado del nuestro.

Dos estaciones distintas, coexistiendo sin reproches,

sin expectativas que lastimen.

El aburrimiento, a veces, se sienta a nuestro lado

como un visitante que llega sin anunciarse.

Pero se levanta cuando la luz se desliza por la pared,

cuando una planta florece sin pedir permiso,

cuando el día ofrece una señal mínima de presencia.

Son pequeñas revelaciones:

la vida sigue ahí, aunque ya no haga ruido.

La vejez no es una derrota;

es una orilla más tranquila del río.

Desde aquí se ve la corriente con una claridad nueva:

sin nostalgia amarga, sin exigencias,

solo el fluir.

Y así, en este espacio más amplio y más lento,

comprendemos que la existencia no nos pide explicaciones,

ni acuse, ni balances pendientes.

Solo nos invita a seguir siendo,

como podamos y hasta donde lleguemos,

con la dignidad suave de quien observa

y todavía encuentra belleza.

Edición: Estefanía Cardeña