Opinión

Pablo A. Cicero Alonzo

25/06/2024 | Mérida, Yucatán

Ithaca, Nueva York, no es origen, es destino. Pero, al igual que Ulises, para que Roberto llegara ahí tuvo que sortear lestrigones, cíclopes y la cólera de Poseidón. Su odisea, más que épica, fue trágica.

En el camino fue perdiendo los retazos de humanidad que llevaba escondidos en los dobladillos del pantalón, junto con los dólares que fue ahorrando durante años; cada vez que volteaba atrás, los recuerdos lo fundían en piedra.

La tristeza pesa, y aún ya establecido y con trabajo, sigue soñando con las calles de tierra, hoy encharcadas, donde el recuerdo de su infancia navega como barquito de papel. No hay día que no se cuestione su viaje.

Aun cuando sabe que si se quedaba la vida se limitaba a qué vamos a comer mañana; aun cuando acepta con fatalidad la distancia. Ahora, al menos, puede asegurar que sus hijos no se verán obligados, como él, a soñar despierto en donde Estados Unidos araña a Canadá.

Ithaca es un pueblito de menos de 30 mil personas, que en invierno se congela a 30 grados bajo cero. Roberto trabaja en uno de los comedores de la Universidad Cornell; es la sombra que va limpiando el camino de migajas que dejan estudiantes desorientados.

Recaló ahí vomitado por la marea del azar; caminó rumbo al Norte, siempre al Norte, y siguió caminando en esa dirección hasta que sus piernas flaquearon. No conocía a nadie, ni al extraño que se reflejaba en el espejo. En Ithaca comprendió que el camino ya no tenía nada más que ofrecerle.

Todos los meses envía tres cuartas partes de su sueldo a su familia; embrujo financiero que transforma dólares a pesos, y los encoge. A él le basta el saldo; invierte en la esperanza de otros. Así como su padre sembró maíz, él siembra la semilla de un mejor futuro.

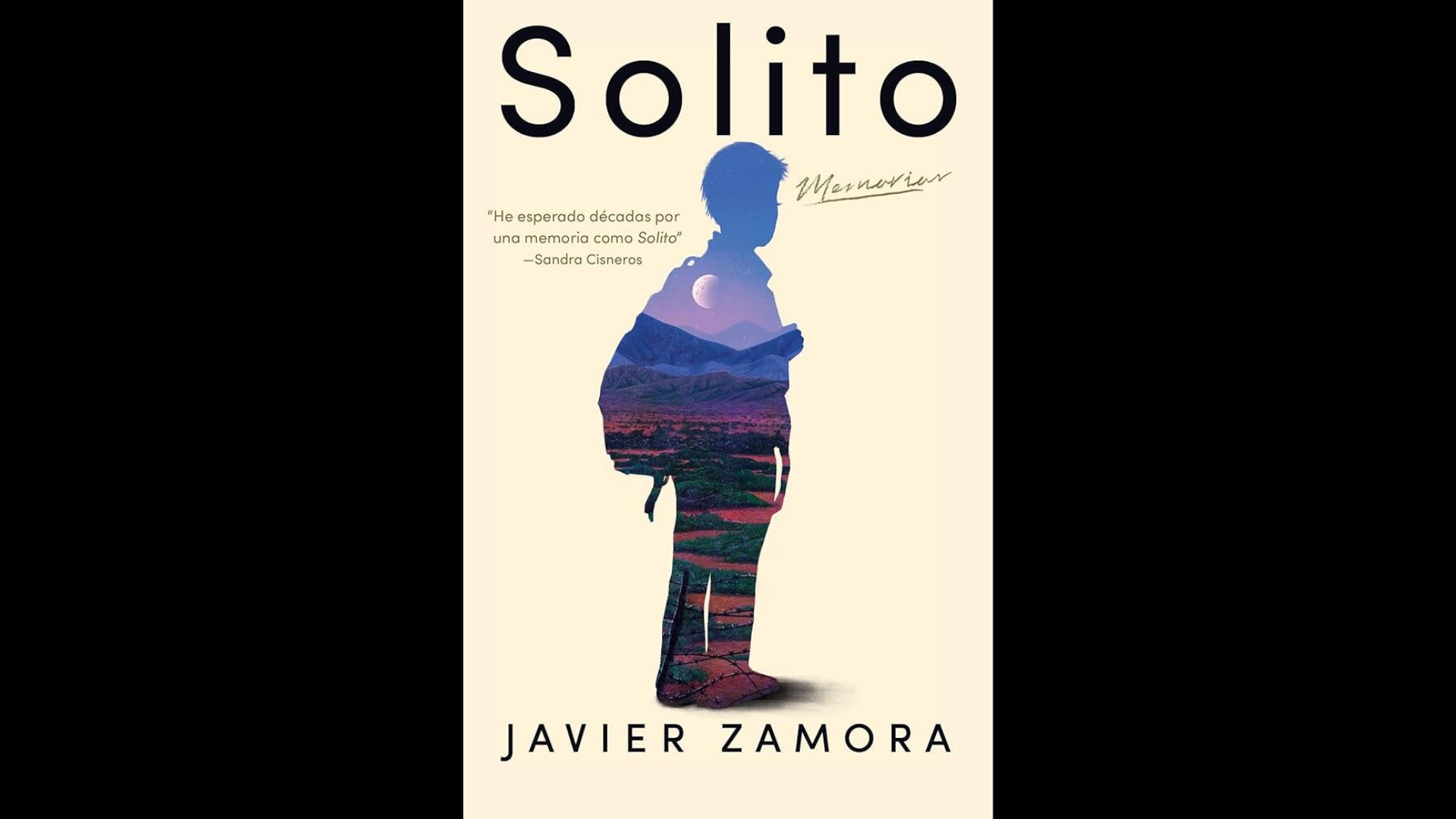

Hace unos días, mientras desbrozaba restos en el comedor, encontró en una mesa un libro que le llamó la atención: Solito, de Javier Zamora. Levantó la vista e intentó buscar al dueño, pero el lugar ya estaba desierto, y se llevó al libro huérfano con él.

En la noche, para espantar de su imaginación las voces de niños de sus hijos ya adolescentes, comenzó a leer la historia, que describe una migración de El Salvador a Estados Unidos. Un niño, como pájarito, cruzando fronteras como si fueran sólo líneas inexistentes.

La historia lo atrapó en su red de ternura, y le hizo recordar su propio camino. El autor, Zamora, no sólo hacía un ejercicio de memoria individual, sino que cuenta la historia de miles de personas.

Solito, como lo ha definido su autor, es tanto una obra de sanación personal como un llamado implícito a los países, incluyendo a Estados Unidos, para que aborden las dificultades y el peligro que la inmigración supuso para Zamora y los riesgos que sigue entrañando para muchas otras personas.

Contado desde el punto de vista del propio autor de 9 años, el libro narra su viaje desde un pequeño pueblo de El Salvador, donde vivía con sus abuelos, a través de Guatemala, México y Arizona. Es una historia angustiosa, a menudo desgarradora.

Precarios viajes en lancha, encuentros con guardias fronterizos corruptos y días calcinantes y desesperados en el desierto de Sonora. La inocencia del joven narrador —y, a veces, su falta de conciencia del verdadero peligro de su viaje— también permite que haya momentos de humor.

Al caminar durante horas por el desierto, el niño Zamora no puede evitar maravillarse con lo que ve: cactus “como grandes piñas en una espiga” o árboles “como gigantes que nos observan”.

Nombra sus plantas favoritas: “Solitarias, Puntiagudas, Vellosas”. Se fija en el parpadeo de las estrellas. “¿Por qué parpadean así? ¿Pueden ver la tierra bajo nuestros pies? Como los periódicos viejos. Truena. Cruje”.

Roberto se peleó a puñetazos con el cansancio para seguir leyendo, pero las letras que contaban la odisea del niño salvadoreño comenzaron a bailar y, por un instante, formaron el rostro de su hijo menor, que sólo ha visto crecer en la pantalla de un teléfono.

En ese duermevela, Solito ya no se trataba de él, Roberto, sino de sus hijos: No se imaginaba exponerlos a un viaje como el que él hizo, como el que describe el autor. Y el libro, entonces, se tornó igual en advertencia. Y en empatía. Las imágenes que cosechó en la lectura fluyeron en caudaloso río los días posteriores.

Y mientras, aquí, reducimos esas tragedias particulares —la de Roberto, la de Zamora— a frías cifras, como si el drama de la migración fuera sólo un grifo de agua por el que fluyen billetes. No vemos la soledad de las remesas, no sentimos el dolor de la distancia. De vez en cuando historias como éstas nos lo recuerdan.

Edición: Fernando Sierra