Opinión

José Juan Cervera

05/11/2025 | Mérida, Yucatán

El exilio español, como consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939, fecundó la vida intelectual de otras naciones que acogieron a muchos republicanos en su penoso desarraigo, tanto en Europa como en el continente americano. El conjunto de pensadores y artistas que permaneció en su patria no alcanzó el brillo de quienes la abandonaron forzados por las circunstancias. El control que la dictadura franquista ejerció sobre las instituciones y la censura que impuso en sus usos propagandísticos se reflejó en un atraso que abolió el desarrollo equilibrado de su ciudadanía.

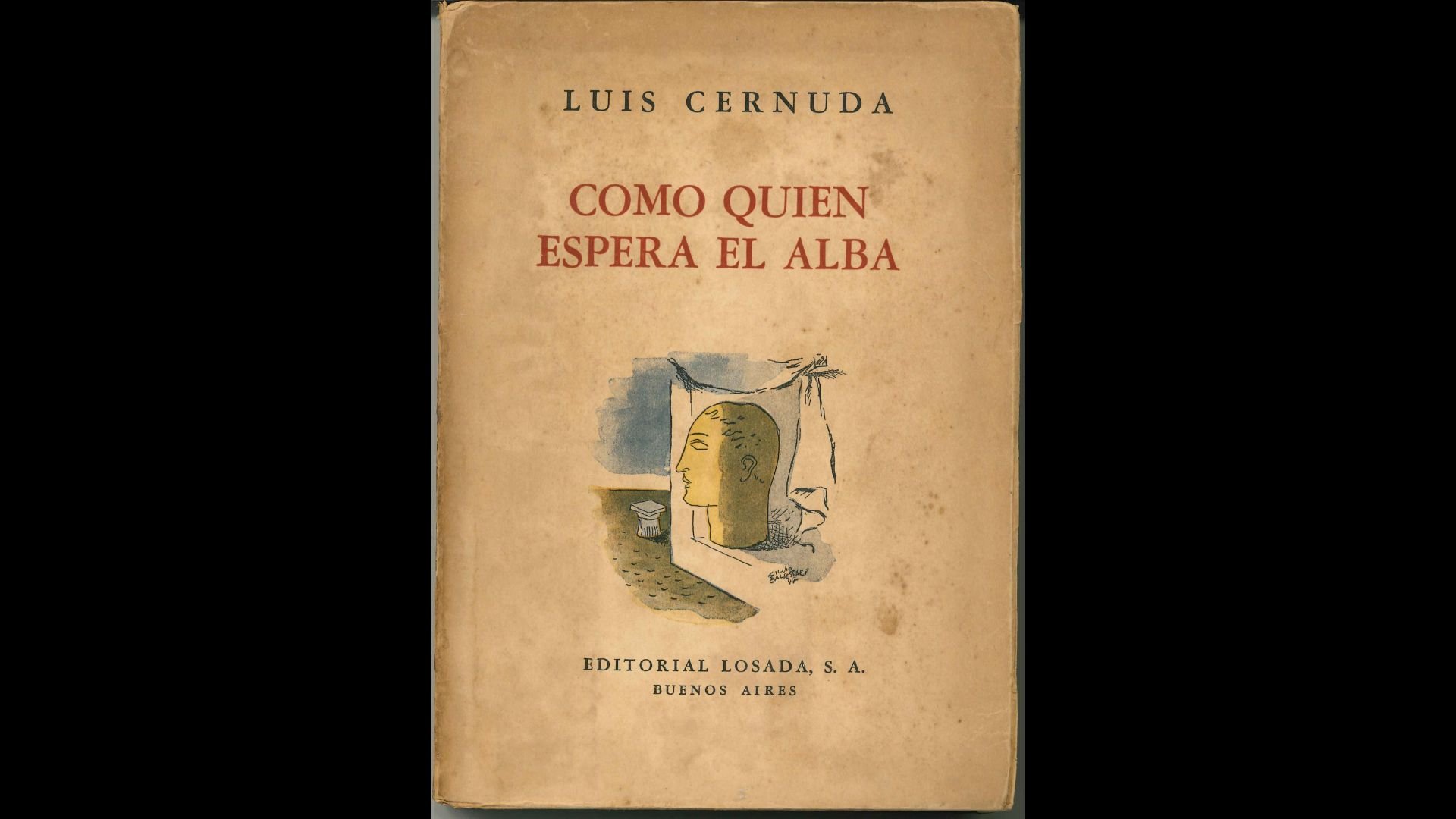

El sevillano Luis Cernuda (1902-1963) encarna una de las voces más persuasivas de la lírica en el destierro. En sus poemas gravita un tono sereno que cavila, íntimo y transparente, en torno de los problemas esenciales del devenir humano, abordando los fundamentos del ser atenido a los límites de su ambigua estancia terrenal. Con el propósito de acentuar la frágil constitución de la humanidad y los precarios recursos de que dispone para ennoblecerla más allá de lo oscuro, lo atroz y lo incomprendido, en su libro Como quien espera el alba (Buenos Aires, Editorial Losada, 1947) nombra un orden superior desde el cual los dioses observan las vicisitudes de las criaturas a las que han dado forma y que luchan por sobrevivir entre golpes de incertidumbre. La mejor ofrenda que pueda tributarse a las deidades que mueven hilos invisibles estriba en renunciar a los rituales de devoción compulsiva abrazando, en cambio, la sobriedad y el aprecio espontáneo de los aprendizajes para guiar la conducta personal.

Con el agudo entendimiento de que lo provee su oficio, el poeta canta los dones de la armonía apenas vislumbrada, la belleza carnal que simboliza la gracia efímera y la conjunción de todo aquello que los sentidos y la voluntad ansiosa aíslan distorsionando su unidad esencial, aunque los demás permanezcan indiferentes a sus conquistas intuitivas: “…Contemplación, sosiego, /el instante perfecto, que tal fruto /madura, inútil es para los otros, /condenando al poeta y su tarea /de ver en unidad el ser disperso, /el mundo fragmentario donde viven.” Esta conciencia que restaura los lazos disgregados aflora en los versos de Cernuda, y con ella recorre el camino de los tiempos, la secuencia de generaciones en que los precursores aportan algo de sí a sus legatarios. Por ello se solidariza con las desventuras de Luis de Góngora, pero también apela a la sensibilidad refinada del poeta futuro, con quien pudiera darse a entender más que con sus contemporáneos: “Aunque tú no sabrás con cuánto amor hoy busco /por ese abismo blanco del tiempo venidero /la sombra de tu alma, para aprender de ella /a ordenar mi pasión según nueva medida.”

El afán de remontar las convenciones caducas entraña un acto de riesgo, y por ello la poesía de Cernuda causó escozor en algunos colegas de su generación mientras los poetas jóvenes la acogieron con entusiasmo reconociendo el ascendiente que ejerció sobre ellos en sus trabajos primerizos. El texto en que reflexiona sobre la familia incomodó a quienes sólo aceptaban modelos tradicionales como norma de conducta inmutable. Sin embargo, donde otros encontraron juicios irreverentes y transgresores, el autor infundió matices de ternura y apreciaciones compasivas, superando las pautas que sólo acogen efectos de superficie: “Que a esas formas remotas no perturbe /en los limbos finales de la nada /tu memoria como un remordimiento. /Este cónclave fantasmal que los evoca, /ofreciendo tu sangre tal bebida propicia /para hacer a los idos visibles un momento, /perdón y paz os traiga los unos a los otros.”

Aunque pueda sonar paradójico en labios de alguien que honró escrupuloso su compromiso con la palabra, el sujeto creador no es un ente privilegiado con cualidades para entronizarse por encima de la masa, sino alguien que capta vibraciones profundas en la obra que entrega a los demás sin pretender la estima mundana y paladea, en contraste, los goces de la vida sencilla cuando cabe llegar a ellos: “Pero las hizo un hombre nacido en esta tierra, /del lugar mismo, amigo tranquilo de la vida, /que perdía las tardes en ocio junto al río /y ganaba las noches amando un cuerpo bello. //Todos lo conocían, creían ya saberle /con esa vaguedad que el hombre sabe al hombre, /cuando tras la labor sin prisa de los años /coronó su cincel la cornisa del templo.”

Con su inmensidad celeste, aves y brotes vegetales, el paisaje se alza para captar significados de vida, para sentirlos mas no para explicarlos. Una vereda, una ribera o un campo apacible prestan colores a la existencia de duración condicionada, expuesta al ritmo de las estaciones hasta tocar el punto que selle la añoranza o el olvido, y en este tránsito, la pérdida de la lozanía y el desgaste del ánimo: “Otros antes que yo vieron un día, /y otros luego verán, cómo decae /la amada forma, recordando /de cuánta gloria es cifra un cuerpo amado.”

Para alcanzar sus fines expresivos, Cernuda recrea mitos de diversos orígenes geográficos: las musas, el ave fénix, Quetzalcóatl y las tentaciones demoníacas, haciendo constar así que la tierra nativa de la que se vio desplazado no sólo siguió siendo suya sino también fincó su raíz en la vastedad del universo en que anida la amargura junto con la luz y la dicha, aunque se desvanezcan en la precipitación de los instantes y en los desencantos de la experiencia.

Edición: Fernando Sierra