Opinión

La Jornada

22/07/2024 | Mérida, Yucatán

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las haciendas henequeneras experimentaron un notable auge debido a la creciente demanda mundial de henequén, especialmente en Estados Unidos. Este incremento en la producción provocó un significativo crecimiento en el número de peones de campo en Yucatán, que pasó de 26 mil 553 en 1885 a 80 mil 216 en 1900.

Cabe señalar que las condiciones de trabajo en las haciendas henequeneras a finales del siglo XIX eran extremadamente duras, con jornadas largas y agotadoras, y salarios insuficientes para una alimentación adecuada. En 1882, una epidemia de sarampión diezmó a las familias de todo el estado, y en 1883 una plaga de langosta devastó maizales, cosechas y viviendas, sumiendo a la población yucateca en la angustia y desesperación por la escasez de alimentos. Además, los archivos históricos documentan que dos huracanes golpearon la península durante esa misma década, agravando aún más la situación.

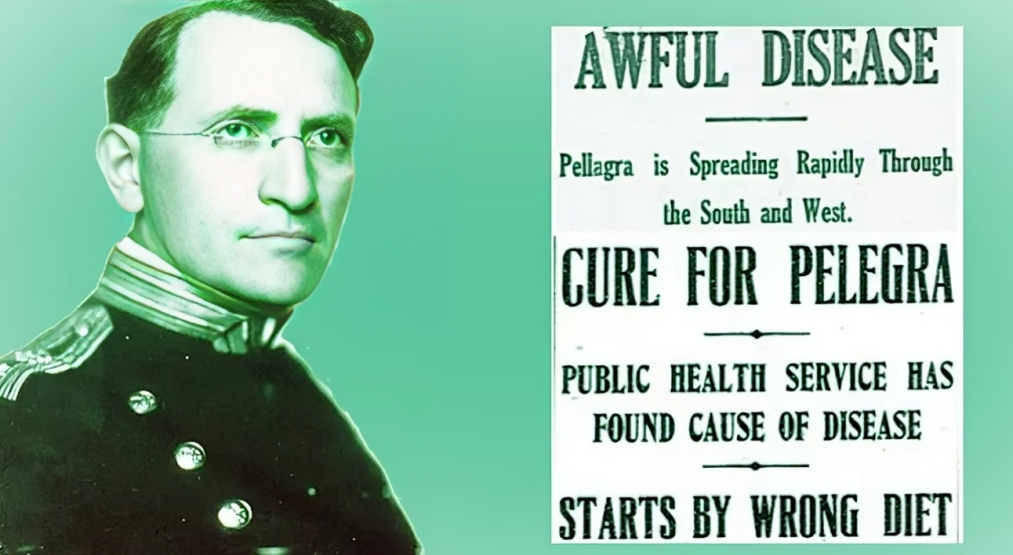

Las familias rurales de Yucatán enfrentaron entonces una pobreza y sufrimiento extremos debido a las múltiples calamidades que se abatieron sobre ellas en las últimas décadas del siglo XIX. En este contexto adverso, surgió una enfermedad conocida como pelagra. Aunque no era contagiosa, podía afectar a varios miembros de una misma familia. La pelagra es fácilmente tratable si se diagnostica a tiempo, pero en muchos casos llevó a la muerte a quienes la padecían. Esta enfermedad afecta por igual a hombres, mujeres y niños, y se presenta principalmente en personas que viven en condiciones de extrema pobreza. La causa fundamental de la pelagra es la deficiencia de niacina (vitamina B3) en el organismo. Conocida también como "el mal de la rosa," esta enfermedad ya era reconocida en el mundo desde siglos antes.

En el argot popular, este padecimiento es conocido como "la enfermedad de las cuatro D" debido a sus síntomas característicos. Primero, Dermatitis: la piel de los afectados aumenta su coloración, se reseca, se vuelve escamosa y se agrieta, especialmente en áreas expuestas al sol. Segundo, Diarrea: los enfermos sufren de diarrea severa, lo que contribuye a una mayor desnutrición y debilitamiento del cuerpo. Tercero, Demencia: los síntomas neurológicos incluyen delirios, confusión mental y cambios de comportamiento, que en casos graves pueden llevar al suicidio. Finalmente, Defunción: si no se trata adecuadamente, la pelagra puede ser mortal debido a las complicaciones derivadas de los otros síntomas. Esta denominación popular destaca la gravedad y la progresión de la enfermedad si no se recibe el tratamiento adecuado.

A fines del siglo XIX, la pelagra era una enfermedad muy difícil de curar debido a la falta de acceso a médicos y hospitales en las zonas rurales. En la República Mexicana, Yucatán ocupó el primer lugar en mortalidad por pelagra. Por ejemplo, entre 1887 y 1890 en Motul, 15 por ciento de las muertes fueron causadas por esta enfermedad. En años posteriores, el porcentaje de muertes por pelagra disminuyó al 8 por ciento y se mantuvo así hasta aproximadamente 1917, cuando descendió al 4 por ciento. Sin embargo, es importante destacar que, aunque disminuyó el número de defunciones, la enfermedad continuó presente hasta mediados del siglo XX.

El descenso de la mortalidad por pelagra en las primeras décadas del siglo XX puede atribuirse a la creciente presencia de médicos en las poblaciones rurales, quienes podían diagnosticar y orientar a los enfermos sobre cómo tratar sus padecimientos. La gran mayoría de los niños que murieron por pelagra lo hicieron antes de cumplir los cinco años; después de esa edad, los niños desarrollaban mayores defensas contra diversas enfermedades. En cuanto a los adultos, la mortalidad por pelagra comenzaba a aumentar a partir de los 30 años, alcanzando su pico entre los 60 y 64 años.

Muchas de las mujeres que sucumbieron a la pelagra se dedicaban a oficios como cargadoras, lavanderas o costureras. Entre los hombres, la mayoría eran jornaleros y labradores, aunque también había albañiles, panaderos y agricultores. La pelagra fue una enfermedad poco atendida por el estado, ya que nunca se consideró una prioridad debido al bajo interés en las poblaciones afectadas.

Como dato curioso, hoy sabemos que el proceso de nixtamalización del maíz, que consiste en cocer el grano con cal y luego remojarlo, tiene un impacto significativo en la prevención de la pelagra ya que la nixtamalización mejora la disponibilidad de niacina (vitamina B3) en el maíz y aumenta su valor nutricional.

Marlene Falla es profesora investigadora en Etnohistoria del Centro INAH-Yucatán

Coordinadora editorial de la columna:

María del Carmen Castillo Cisneros; profesora investigadora en Antropología Social

Edición: Fernando Sierra