Opinión

Susi Bentzulul

08/08/2024 | Mérida, Yucatán

Especial: Hondas raíces

Durante la fiesta de San Marcos en el centro de la capital de Tuxtla Gutiérrez, mientras leía mi poesía, se escucharon comentarios que me dejaron reflexionando profundamente sobre la percepción de la identidad indígena. Unos señores platicaban entre ellos: “¿Cómo va a ser indígena si no trae puesta la ropa de su pueblo? Lleva pantalón y camisa, se ve muy formal para ser indígena. Además, cuando la presentaron, dijeron que era docente. ¡Si ellos ni estudian y no saben español como ella!”

Sí, los indígenas ya son más estudiados que nosotros. Están más preparados. Ya no están en el campo; los indígenas ya son profesionistas y también ya hablan español”, dijo el señor.

Estos comentarios fueron captados por mi hermanita, quien estaba sentada entre el público. He querido traer a este escrito aquel suceso para analizar y reflexionar sobre cómo se percibe a una persona indígena a través de los ojos de quienes no se consideran indígenas.

Al recordar estos comentarios, pienso en el famoso “indigenómetro” del que tanto se habla. Este concepto refleja cómo se mide la identidad indígena a partir de estereotipos y prejuicios que solo fomentan el racismo y el clasismo. La idea de que una persona indígena debe tener cierta tez morena, un fenotipo específico, vestir “trajes típicos”, hablar únicamente su idioma ancestral y no dominar bien el español es limitante y dañina. Si una persona indígena no cumple con estas características, se le considera mestiza, colonizada, y se dice que ha perdido su identidad indígena.

Sin embargo, estas percepciones ignoran la diversidad y la movilidad de las identidades indígenas. Ser indígena no se define solo por la apariencia o el lugar de residencia, sino por una conexión más profunda con la cultura, la comunidad y la historia. Si un indígena es de piel blanca, habla “bien” español, es intelectual, académico, docente o empresario, no deja de ser indígena. Estos estereotipos simplistas no hacen justicia a la complejidad y riqueza de las identidades indígenas. Por eso, al discutir estos temas, debemos ser conscientes de la delgada línea que existe entre la identidad y los estereotipos. En lugar de definir quién es indígena según criterios rígidos, es fundamental reconocer y respetar la diversidad dentro de las comunidades indígenas y luchar contra las construcciones sociales que perpetúan la discriminación y el racismo.

Esto refuerza, a mi parecer, los esencialismos indígenas: si eres indígena, debes ser humilde, usar huaraches, llevar el cabello largo y trenzado, y no estar educado. Como si fuera parte de su esencia, algo natural, situarlos en un nivel socioeconómico bajo y con ciertos rasgos físicos, creando una idealización del ser indígena y, a la vez, perpetuando el racismo. Si el indígena se desvía de estos estereotipos, se le considera menos indígena o incluso se le acusa de hacerse pasar por indígena. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿qué significa realmente ser indígena?

Además, muchas de las nuevas generaciones ya no hablan su idioma materno ni visten su indumentaria tradicional, debido al profundo racismo que ha existido y sigue existiendo en nuestro México. Muchos abandonan estas prácticas por temor al rechazo, resultado de un racismo histórico que ha invisibilizado las 68 lenguas indígenas de nuestro país, negando nuestra gran diversidad lingüística. Esta diversidad solo es aceptada y destacada para fines políticos, con muchos políticos usurpando identidades étnicas para alcanzar objetivos personales, sin un verdadero compromiso con los pueblos indígenas de México. Así, la identidad indígena se convierte en una herramienta capitalizable, aceptable por la sociedad y el gremio político, quienes a menudo fingen honrar sus raíces ancestrales sin un compromiso real.

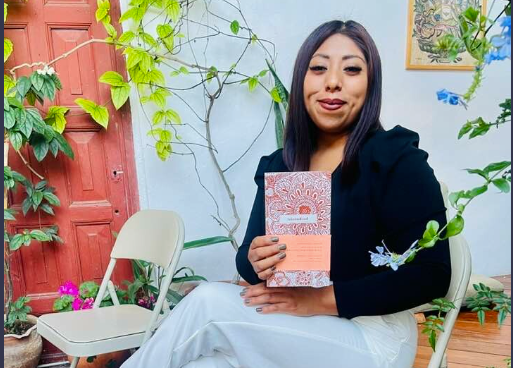

Susi Bentzulul es poeta, traductora maya tsotsil de San Juan Chamula, Chiapas. Licenciada en Lengua y Cultura. Maestra en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).

Edición: Estefanía Cardeña