Opinión

La Jornada Maya

26/10/2025 | Mérida, Yucatán

Bertha Hernández Aguilar y Lourdes Guadalupe Medina Carrillo

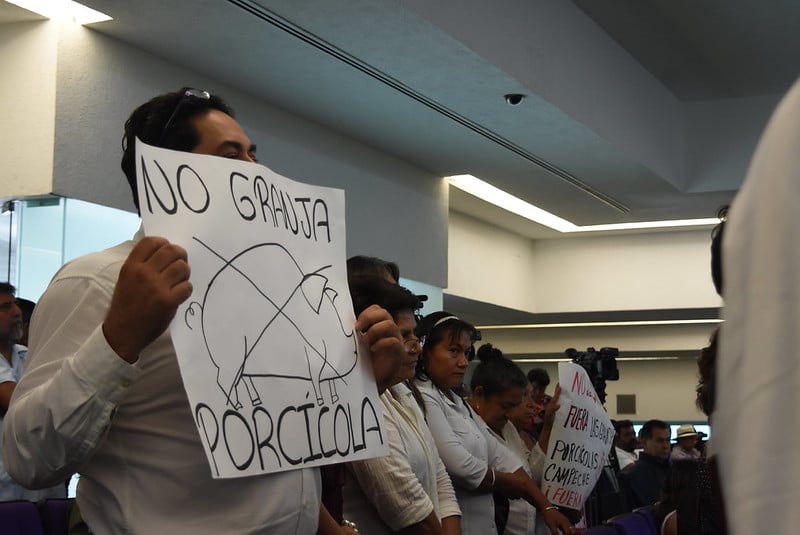

Ante la pregunta ¿Quién o quiénes poseen los derechos sobre el uso de los recursos naturales en el territorio, particularmente cuando intereses privados, agrícolas, industriales o turísticos vulneran los derechos humanos de las comunidades mayas? La respuesta nos invita a repensar el rol de las comunidades en la gestión de los recursos naturales especialmente aquellos que son vitales como el agua. Para muestra, el mes pasado las comunidades mayas de

Santa María Chí, Kinchil, Maxcanú y Chocholá

presentaron una denuncia contra las granjas porcícolas ubicadas en su territorio, respaldadas por datos científicos de universidades nacionales y extranjeras así como colectivos organizados, todos ellos aliados en una demanda respaldada con evidencia científica que mostraba los impactos en la contaminación del agua por la actividad porcícola.

Al mismo tiempo, diversas comunidades mayas entre ellas Xcucul Sur, San José Tzal y Hoctzuc, alzaron la voz ante las afectaciones ambientales, sociales, a la salud y a sus viviendas provocadas por la minería de materiales pétreos que se realiza en sus territorios. Esta actividad ha crecido de forma acelerada debido a la alta demanda de insumos generada por megaproyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario. A través de un juicio de amparo, Xcucul Sur logró la orden judicial de paralización de las actividades mineras, y actualmente estas comunidades afectadas esperan respuesta del Gobierno del Estado de Yucatán para que se abstenga de seguir autorizando nuevas mineras en su territorio.

Estos dos ejemplos representan cómo la agencia de ciudadana, entendida como la capacidad de influir, modificar o movilizar acciones, adquiere cada vez mayor protagonismo y participación en la defensa de los derechos colectivos vinculados al medioambiente sano. Las comunidades desempeñan un papel crucial en la gestión y protección de los recursos naturales, especialmente cuando las estructuras de gobernanza tradicionales son ineficaces o inexistentes. Es la propia ciudadanía quien a través de sus propios recursos y capacidades actúan para exigir un entorno ambiental digno, pues son ellos quienes resienten los impactos de una mala gestión de recursos naturales y de las decisiones que priorizan la explotación de los recursos naturales por encima de la calidad ambiental.

Hoy en día, la ciudadanía se ha consolidado como un actor clave en la gobernanza ambiental. En este contexto, las alianzas entre las comunidades, la sociedad civil organizada y la academia adquieren cada vez mayor fuerza para incidir en la respuesta de las autoridades ante las problemáticas ambientales prioritarias. Estas colaboraciones fortalecen los objetivos de cada sector involucrado y generan impactos sociales y ambientales más efectivos. Tal como se observa en los ejemplos presentados, las comunidades afectadas por los megaproyectos, al contar con el acompañamiento de la sociedad civil organizada y el respaldo de la evidencia científica producida por la academia, impulsan procesos de incidencia política que refuerzan su participación en la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de la gobernanza y la sociedad, este tipo de colaboraciones reconfiguran los canales de comunicación y de influencia en la política ambiental. No obstante, es importante no idealizar estas alianzas, ya que en ellas emergen tensiones que deben ser reconocidas y gestionadas, tales como las diferencias en los lenguajes, tiempos, prioridades y formas de operar. Las asimetrías de poder entre los actores institucionalizados y los actores comunitarios deben ser reconocidas dentro de estas alianzas para prevenir conflictos y fomentar la co-construcción de metas colectivas. Invitamos a los lectores a crear alianzas entre universidades, centros de investigación y organizaciones sociales basadas en la construcción de confianza, el reconocimiento del otro, así como una comprensión de la diversidad cultural y de estructura política de las comunidades.

Por último, es importante señalar que este tipo de colaboraciones horizontales no debe concebirse como un reemplazo de la gobernanza institucional sino como una parte de una gobernanza policéntrica, en la cual múltiples actores contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, especialmente en materia ambiental.

Edición: Fernando Sierra