Opinión

Felipe Escalante Tió

27/03/2025 | Mérida, Yucatán

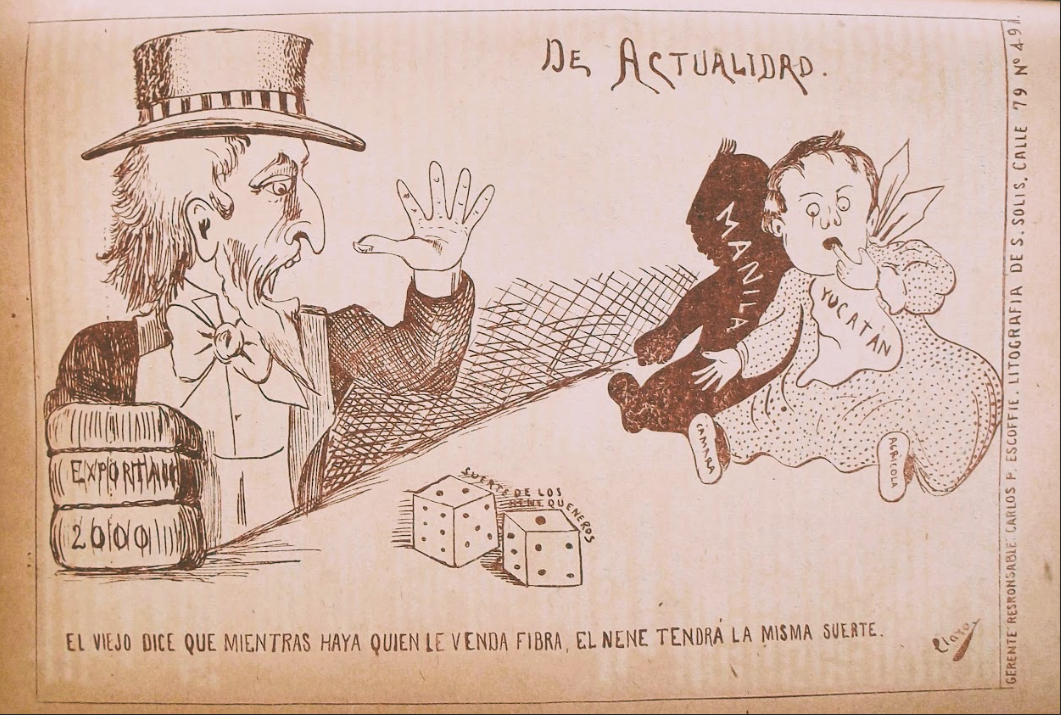

A finales de la primera década del siglo pasado, Yucatán figuraba como el estado más rico de México, por lo que representaba la exportación de fibra de henequén. Sin embargo, un grupo de hacendados y hombres de negocios difería de la idea generalizada por entonces, en cuanto a la estrategia de explotación del agave. Era sabido que el gobernador más representativo del porfiriato para la entidad, Olegario Molina Solís, recomendaba a cualquier plantador endeudado “siembre más henequén”, consiguiendo con esto que el producto fuera sumamente barato y el principal comprador, la International Harvester, siguiera adquiriendo sin vacilar.

La idea en oposición era aprovechar integralmente el cultivo y quienes la impulsaban tenían en mente agregar valor al cultivo, buscando obtener otros derivados del henequén. En algunos casos obtuvieron éxito en sus experimentos, pero no llegaron a despuntar. El motivo de ello fue la falta de apoyo político. Este grupo no era el de los más ricos, pero sí muy activo en cuanto a causas como la escolarización de los sirvientes en sus haciendas; impulsaban también reformas al régimen de trabajo y para esa época lo analizaron de tal forma que llegaron a la conclusión de que había esclavitud en las plantaciones, algo que por mucho tiempo se intentó negar. En lo económico, exploraron la instalación de cordelerías y la obtención de alcohol a partir del henequén.

El periódico en el cual buscaban crear conciencia de las posibilidades de aprovechar integralmente el agave era el Diario Yucateco, en cuya edición del 4 de febrero de 1909 apareció publicada “Lo que sería para Yucatán la industria de papel de henequén. El ejemplo del Japón”, una opinión sin firma, por lo que la suponemos suscrita por el mismo periódico, entonces dirigido por el doctor Álvaro Torre Díaz, quien unos años después sería gobernador del estado.

Algo interesante de este grupo es que encontraba la manera de documentarse y después elaborar una propuesta de mejora a la industria. Así, antes habían referido a cómo se fabricaba el papel de Manila, utilizando residuos del abacá. Esto era sumamente importante para quienes participaban en la explotación del henequén, pues las Filipinas no eran el principal competidor del henequén, sino lo contrario. Quien dictaba el precio internacional de las fibras duras y siempre se cotizó más alto que la yucateca fue el producto asiático. La ventaja peninsular era la cercanía con el principal comprador, Estados Unidos, pero la calidad, sin duda la del archipiélago era superior.

Pero a los yucatecos les llamó la atención que en Filipinas estaban utilizando los desechos, el equivalente al bagazo del henequén, para elaborar papel, un producto que también comenzaba a tener una demanda muy alta motivada por dos fenómenos: un incremento en el porcentaje de población alfabetizada en el mundo y la modernización de los periódicos, que para entonces ya empezaban a imprimirse diariamente y a producir miles de ejemplares.

El artículo en cuestión no ofrece un gran análisis en cuanto a lo que podría hacerse con papel de henequén, pero sí brinda un panorama de lo que esperaban los yucatecos, iniciando con la comparación de Manila, donde “en un solo año la exportación de tales residuos destinados a ser convertidos en papel ha alcanzado la cifra de más de cien mil toneladas, añadiendo al propio tiempo que debemos fundar grandes esperanzas en que a costa de alguna laboriosidad y paciencia podrá lograrse con el henequén lo que es un hecho con el abacá”.

En seguida, iniciaron una comparación que en el artículo toma tres párrafos y se encuentra entrecomillada, lo que hace suponer que la tomaron de algún otro texto. La referencia era hacia la industria papelera en Japón, donde la materia prima era el bambú, que “ha resultado una planta verdaderamente milagrosa, pues no se cuentan y a sus infinitas aplicaciones que van desde la utilización de los tallos tiernos para la alimentación, hasta la construcción de casas y toda clase de utensilios; así pues, la fabricación del papel utilizando para ello los desperdicios de aquel valioso vegetal, no es sino una de tantas fases de aquella explotación prodigiosa que utiliza además del bambú otras varias plantas textiles y entre ellas el mutzumata que goza de gran fama en aquel país”.

La conclusión era esforzarse entonces para “la industrialización del henequén en el sentido indicado aprovechando para la fábrica de papel esos desperdicios que representan cada año una inmensa fortuna inutilizada y habremos dado un paso gigantesco en favor de nuestra prosperidad”.

Lamentablemente, por motivos más políticos que económicos, los proyectos de industrialización surgidos en estos años cayeron en tierra infértil y quedaron en el olvido. Las causas, esas son materia de otras notas y otros tiempos.

Edición: Estefanía Cardeña